Белый уголь России

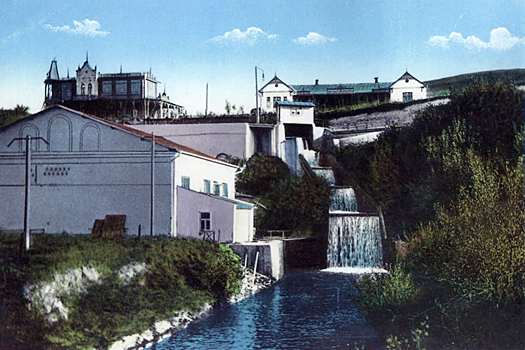

В небольшом, невзрачном здании на окраине Ессентуков сложно разглядеть достопримечательность: гидроэлектростанцию «Белый Уголь» с годами окружили пятиэтажки. Между тем сюда регулярно приезжают туристы — посмотреть на первую в стране промышленную ГЭС, ставшую прорывом в отечественной электроэнергетике. Ессентуки вместо Виши Владимир Чесноков, руководитель станции, а по совместительству главный экскурсовод, рассказывает, что в начале прошлого века в Российской империи были озадачены импортозамещением: нужно было вернуть российских туристов из Италии и Франции. Альтернативой загранице были курорты Кавказских Минеральных вод. Тогда Пятигорск, Железводск, Кисловодск, Ессентуки переживали второе рождение. Тут строились роскошные ванны, лечебницы, летние галереи, театры, гостиницы, парки. Сюда приглашали лучших отечественных врачей. Недаром даже лечившийся на водах режиссер Константин Станиславский писал: «Здесь, конечно лучше, чем в Виши». Тогда же было принято решение об электрификации курортов — также для комфорта «водного общества». Инициатором строительства электростанции стало руководство Владикавказской железной дороги. Для того времени это был уникальный проект. Конечно, первые электростанции к началу XX века в России уже появились: городские в Москве, Санкт-Петербурге, частные на отдельных предприятиях. Но все они обеспечивали энергией только один объект: улицу, лесопилку, небольшой завод или шахту. А ГЭС «Белый уголь» должна была поставлять энергию сразу на все курорты Кавминвод (кроме Железноводска): освещать парки и прогулочные бульвары, питать Пятигорский трамвай и обеспечивать напор минеральной воды в лечебницах. — Подобных станций — с большой сетью на несколько городов — тогда еще не было. Она была рассчитана на круглосуточную и круглогодичную работу, — поясняет инженер Владимир Чесноков. Центральная Пятигорская ГЭС Научную базу для будущего проекта создавали известные в то время петербургские энергетики Генрих Графтио и Михаил Шателен. Последний отправился на Кавказские Минеральные воды, чтобы наблюдать за постройкой ГЭС. Строительство доверили немецкой фирме «Сименс и Гальске». Инженер Самуил Фридман разработал итоговый проект «Белого угля», а также выбрал место для строительства — берег реки Подкумок. Построили станцию в рекордные сроки — всего за три месяца. Правда, во время работы не обошлось без скандала. Руководство КМВ обвинило Самуила Фридмана и компанию «Сименс и Гальске» в неопытности и нарушении технологии строительства обводного канала. Хотя на самом деле сложности были связаны с особенностями горных рек, берега которых очень неустойчивы. — Они были первопроходцы, и им было трудно, — уверен Чесноков. — Порой им приходилось действовать методом проб и ошибок. Первые испытания в августе 1903 года показали работоспособность станции: в турбинах зашумела вода. На момент запуска мощность ГЭС была небольшой — 990 лошадиных сил (примерно 740 кВт). Тем не менее этой энергии хватало на освещение трех курортов (Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков) и на питание насосов, качавших минеральную воду в санатории. Также благодаря «Белому углю» в Пятигорске и Кисловодске запустили электрические трамваи. До этого их тянули на себе запряженные лошади. Поначалу станции дали название Центральная Пятигорская ГЭС. Имя «Белый уголь» она получила лишь в 1913 году. Это словосочетание пришло к нам из Франции и символизировало чистоту получаемой энергии. В 1911 году на Кавминводах было принято решение о строительстве еще одной электростанции, но на этот раз тепловой, дизельной. Запустили ее в Пятигорске в 1913 году. Тогда же работа двух этих электростанций была соединена параллельно. — Это стало прорывом в мировой энергетике, — говорит Чесноков. — Впервые в мире была осуществлена параллельная работа разнотипных станций на большом удалении. В дальнейшем принцип параллельной работы был использован в СССР при создании единой энергетической системы. И до сих пор он — основа многих систем мира. Пять взрывов Энергетика Кавминвод сильно пострадала во время Великой Отечественной войны. В 1943 году гитлеровцы, отступая с оккупированных территорий, взорвали обе станции. — Местные вспоминали, что прогремело пять взрывов! — говорит Чесноков. — Позже под завалами нашли латунную закладную доску со словами: «По проекту инженера-технолога С.М.Фридмана заложена гидростанция акционерным обществом „Сименс и Гальске“ мая 11 дня 1903 года». Теперь она хранится в музее Пятигорска. После войны станцию начали восстанавливать. Работали тяжело: носили гравий для плотины, месили бетон, помогали даже мальчишки, которым уже исполнилось 12 лет. В сентябре 1947 года ГЭС «Белый Уголь» была полностью восстановлена и дала первый ток. На станции установили две турбины Уральского завода. При этом мощность станции осталась примерно такой же, как в довоенное время. А вот былую «дореволюционную» красоту зданию не вернули. По словам краеведов, раньше постройка была выше, а стены здания украшал нарядный позолоченный декор. После войны было не до изысков — заработала, и слава богу. «Моя карьера умерла вместе со станцией» После повторного открытия ГЭС «Белый уголь» проработала вплоть до 1977 года. Тогда река Подкумок вышла из берегов и разрушила водозаборное сооружение. Долгое время станция просто стояла в запустении. — После наводнения щиты водозаборного сооружения были закупорены мусором, — вспоминает инженер. — Основание плотины, шлюзы были полностью разрушены. Станция была законсервирована и постепенно ветшала. Ее спасло то, что здесь какое-то время жили родственники одного из работников станции. Они-то и приглядывали за станцией, а то ничего бы не осталось. Я пришел сюда работать в конце 80-х. Мне была поставлена задача — восстановить станцию. Но перестройка внесла свои коррективы, и моя карьера умерла вместе со станцией, — усмехается он. Особой нужды в восстановлении «Белого угля» не было: к тому моменту были уже построены Невиномысская ГРЭС и Баксанская ГЭС — крупные станции, питавшие Кавминводы. Последние надежды на реконструкцию были снесены очередным наводнением 2002 году. Тогда вышедшие из берегов реки разрушили и затопили тысячи домов на Ставрополье. Поселку Белый уголь, названному в честь станции, досталось больше всего, не обошлось без жертв. Новая жизнь старой станции Новую жизнь станция обрела только после того, как ее признали памятником истории и архитектуры федерального значения. В 2003 году, к столетию станции, здание отреставрировали. В нем открыли музей гидроэнергетики и стали водить сюда экскурсии. И несмотря на то, что турбины давно не шумят, а бывшая аппаратная покрылась пылью, туристы бывают здесь довольно часто. Но поскольку музей ведомственный, заказывать экскурсии нужно заранее. Сейчас восстанавливать «Белый уголь» не имеет смысла: мощности по современным меркам малые, а материальных затрат потребуется много. — Если все же восстановить, сколько она сможет еще проработать? — спрашиваем мы у инженера. Он ненадолго задумывается и отвечает: «Вечно!»