«Во имя чего казнокрады гурьбою бегут в патриоты?»

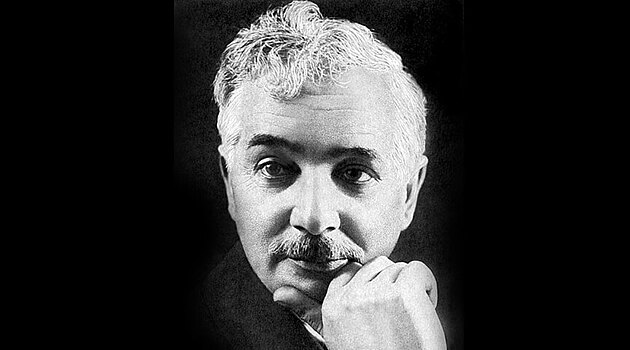

Многие биографии - знаменитостей, в том числе - до определенного момента нудны и скучны. Они выглядят примерно так: господин Н. появился на свет в таком-то году, в такой-то семье. Дальше - как жил, где учился, когда женился… Но главное, чем человек прославился, какой след оставил. Интересное начинается со знакового или просто любопытного события. Например, Н. приехал из глуши в столицу, где его приютил знаменитый поэт (художник, композитор, доктор) Б. Или персонаж, о котором идет речь, выпустил книгу, совершил открытие… И я перешагну года и даты. Скажу лишь, что мой герой – Саша Черный родился 140 лет назад. Он прожил чуть больше пятидесяти лет, но оставил много смешных, грустных строк – в стихах и прозе. Но все же прославился, как поэт. Ну, так вот - такой поэт примчался к вам: Это ваш слуга покорный, Он зовется «Саша Черный»... Почему? Не знаю сам. Лукавил мой герой, он знал все. От рождения был Александром Михайловичем Гликбергом, а когда начал печататься, взял псевдоним. Почему выбрал такой, поведал сам: «Нас было двое в семье с именем Александр. Один брюнет, другой блондин. Когда я еще не думал, что из моей «литературы» что-нибудь выйдет, я начал подписываться этим семейным прозвищем». У Саши Черного был еще одним псевдоним, ранний: «Сам по себе». Такой он и был по характеру – замкнутый, молчаливый. Признавался, что «в литературном прейскуранте я занесен на скорбный лист: «Нельзя, мол, отказать в таланте, но безнадежный пессимист». Но это еще куда ни шло. Случалось, он вообще хлестал себя розгами: «Я жених непришедшей прекрасной невесты, я больной, утомленный урод». …Первая публикация Саши Черного случилась в журнале «Зритель» в 1906 году. Почему «случилась»? Да потому что за стихотворение «Чепуха» журнал закрыли. Точнее, согласно документу, «за подрыв государственных устоев и оскорбление личности государя». Уж больно оно было едкое – с первых строк: «От российской чепухи черепа слетают…» Время было суматошное, тревожное. Пронзительное. Как и возгласы газетчиков в Санкт-Петербурге на Невском, Литейном, набережной Фонтанки, возле Исаакиевского собора, на Дворцовой площади, у Финляндского вокзала. Еще не остыли угли первой русской революции. Россия переводила дух после позорной японской кампании. По всей империи нескончаемыми волнами шли стачки и забастовки. Эсеры стреляли в генералов и губернаторов. Вышел царский манифест, даровавший права и свободы, правда, только на бумаге. Состоялись выборы в Государственную думу. Постоянно кто-то выступал, предлагал или опровергал. Но непременно громко, с пафосом, шевеля усами, тряся бородой. Народ, ударившийся в политику, спорил до хрипоты: в домах, трактирах, гостях, присутственных местах. Все, кроме персонажа Саши Черного, будоражились: «Кухарка - монархистка, / Аристократ - свояк, / Мамаша - анархистка, А я - я просто так... / Дочурка-гимназистка / (Всего ей десять лет), / И та социалистка, - / Таков уж нынче свет!..». Этот пестрый, разноликий мир России начала ХХ века, далек от нас и в тоже время близок. Об этом можно судить по строкам Саши Черного. Взять хотя бы вот эти: «Ах, жизнь полна суровости, / Заплачешь над судьбой: / Единственные новости – / Парад и мордобой». Или эти: «Кто превысил полномочья, / Кто готовил переход... / «Разорвать бы их на клочья!..» – / Глухо шепчется народ...» И не увядает вопрос: «Во имя чего казнокрады / Гурьбою бегут в патриоты?» Слишком много разговоров, Пересудов, перекоров. Бесконечных рассуждений, Полувзглядов, полумнений... Слишком много. Слишком много безразличных, Веселящихся, безличных, Жизнерадостно-утробных, Всепрощающих, незлобных... Слишком много…. Так было. Но ведь так и осталось! Поэтому Саша Черный – актуальнейший поэт. Современный. Он был безумно популярен. Только и успевал макать перо в чернильницу – в журналы «Современный мир», «Аргус», «Солнце России», «Современник», газеты «Киевская мысль», «Русская молва», «Одесские новости». Потом стал сотрудничать с «Сатириконом», названным в честь книги римлянина Петрония. Редакция журнала на Невском проспекте стала для Александра Михайловича родным домом: «Над Фонтанкой сизо-серой / В старом добром Петербурге, / В низких комнатках уютных / Расцветал «Сатирикон»…» / Сумасбродные рисунки / Разлеглись по всем столам… / А в сторонке в кабинете / Грузный медленный Аркадий, / Наклонясь над грудой писем, / Почту свежую вскрывал…». Аркадий – это главный редактор журнала, его одесский земляк Аверченко, по выражению Корнея Чуковского, «крупный, дородный мужчина, очень плодовитый писатель, неистощимый остряк, заполнявший своей юмористикой чуть не половину журнала». Он не только много писал сам, но и привлекал талантливых авторов, сделав «Сатирикон» острым, язвительным, своевременным изданием. Читатели с нетерпением ждали каждый номер, зная, что им приготовлено вкусное и острое «блюдо», обличающее влиятельных персон – министров, депутатов, военных, царских сановников.… Цензура установила за «Сатириконом» пристальную слежку. Зоркоглазые господа частенько снимали «сомнительные» тексты и рисунки, и журнал выходил с грустными белыми пятнами. Не раз редактора журнала за вольнодумство штрафовали… Сохранился адрес, где Саша Черный обитал в Санкт-Петербурге: Васильевский остров, 15-я линия, дом 72, квартира 37. Жил он скромно, непритязательно, на что указывал в своих стихах. У него был «залитый чаем и кофейной гущей» кактус. Бегали тараканы – веселые, смышленые, иногда задумчивые. Саша Черный сделал смешной вывод: «Тигр свирепей всех зверей, / Таракан же всех добрей». В творческом отношении все, казалось, складывалось удачно - он много публиковался, выпускал поэтические сборники. Однако, человек, достигший всероссийской известности, имевший тысячи поклонников, вдруг захандрил. Ему показалось, что «Сатирикон» потерял былую живость, омертвел. Стал печатать то, что раньше летело в мусорную корзину. Но, может, поэт на кого-то обиделся? Ведь характер у него был тяжкий, он был подвержен сплину, иначе говоря, унынию. Воображал то, чего не было и в помине… Причина резкой перемены настроения могла таиться и в другом. Саше Черному стали тесны рамки «Сатирикона». Он хотел вырваться на свободу, писать лирические стихи, и чувствовал в себе силу. Но поэт был навечно заклеймен славой смехача… Впрочем, Саша Черный еще колебался – уходить из журнала или остаться? Все решил Корней Чуковский, приятель поэта В газете «Речь» он опубликовал статью «Устрицы и океан». Автор книги «Печальный рыцарь смеха» Виктория Миленко писала: «По мнению Корнея Ивановича, этот журнал, поначалу «нерутинный, несмердяковский», объявивший войну серым будням и серым людям, а также «Ее Величеству Матери Пошлости», теперь скатился до того, что потрафляет вкусам именно средних обывателей, «устриц», помещая для них виньеточки с полуголой или вовсе голой женской натурой, опостылевшие анекдоты о жене и неожиданно вернувшемся муже и «кокоток, кокоток, кокоток». Теперь каждая «устрица», идя по Невскому, не может обойтись без того, чтобы не крикнуть: «Газетчик! Дай-ка «Сатирикон»! Грустно и это, и то, что потрафлять низменным вкусам приходится «настоящим талантам»: Саше Черному, Ре-ми, художнику Яковлеву…» Статья Чуковского решила все, и Саша Черный расстался с «Сатириконом». Последним его стихотворением, появившимся на страницах журнала, было «Колумбово яйцо». Далеко не самое лучшее, кстати. Он ушел он на пике популярности, оставив в грустном недоумении Аверченко, других коллег, читателей, ждавших его стихов. Александр Михайлович стал затворником, переехав с женой Марией Ивановной на Крестовский мост, на улицу Надеждинскую, в дом 5. Разрыв с «Сатириконом» вышел Саше Черному боком, оборвал струны его творчества. Истинно серьезным поэтом, как, скажем, Александр Блок, он не стал. Его лира дрогнула, затрепетала. В других изданиях стихи Саши Черного брали уже не так охотно, как прежде, или вовсе отказывали. Поэт грустил: что-то начинал, бросал. Брался за другую тему, откладывал. Одно время он почти умолк. Лишь изредка его стихи появлялись в журналах «Солнце России» и «Русская мысль». Грянула Первая мировая – он пошел в армию, служил при полевом лазарете. Сочинял, удавалось и читать. Писал Чуковскому: «Прочел недавно «Человека из Сан-Франциско» - Бунина и чуть не заплакал от радости. Вот вещь!.. Рассказ Куприна («Козлиная жизнь» - В.Б.) милый, но есть вялость, и козел как-то топчется на одном месте, точно мокрой ваты наелся. Если увидите его (Куприна), поклонитесь от меня. Я его люблю - и хорошего и нехорошего, - как могут любить хронические сатирики и так называемые пессимисты». Грянула Февральская революция – поэт ее принял с радостью, воспрянул. Написал стихи, посвященные объявленному Временным правительством «Займу Свободы». Однако его вирши выглядели какими-то казенными, натужными: Ужели родина должна Ходить с протянутой рукой И у детей своих с тоской Молить: «Подайте! Я бедна...» Молить? Рыдать у наших ног? Чтоб ей сказали: «Бог подаст!» Ужели кто-нибудь предаст? Какие дни, помилуй Бог... Нет больше Мининых? Ну что ж? Быть может, просто люди есть? Иль долг, сыновний долг и честь - Смешная глупость, вздор и ложь?.. Октябрьская революция напугала Сашу Черного, он сбежал от нее: «Революция очень хорошая штука, - / Почему бы и нет? / Но первые семьдесят лет - / Не жизнь, а сплошная мука». Два года Александр Михайлович с женой прожил в Литве, потом – чета отправилась в Германию. Они прибыли в марте 1920 года на берлинский вокзал. Поезд окружили полицейские и пассажиров повели в станционный зал. Началась проверка документов. Немцев отпускали, иностранцев задерживали. Потом их посадили в грузовик и куда-то повезли. Саша Черный с женой и другие бедолаги оказались в полицейском управлении. Одни немцы стали их допрашивать, другие рылись в вещах. При виде своих разбросанных рукописей, поэт бледнел от гнева и унижения. Стражи порядка, верно, решили, что этот невысокий, седой человек с грустными глазами – большевистский шпион. И вдруг… Один из людей, рывшихся в багаже иностранца, пристально посмотрел на него и спросил: «Вы поэт?» Александр Михайлович замер. Не от вопроса, а от того, что незнакомец задал вопрос на чистом русском языке. «Да, я поэт. Меня зовут Саша Черный». Незнакомец изменился в лице: «Вы Саша Черный?! Я представлял вас совсем другим!» Этот полицейский – кто он был, неведомо - оказался поклонником творчества поэта, читал «Сатирикон». Он убедил своих коллег, что эмигрант из России - никакой не шпион, а беглец от большевиков. К тому же, очень талантлив, его читала вся Россия… Писатель Александр Бахрах, бывший одно время секретарем у Ивана Бунина, написал портрет Саши Черного, который из Берлина отправился в Рим, а затем переселился в Париж: «Кое-когда появлялся он на традиционных новогодних писательских балах, всегда в том же бесцветном, непроутюженном костюме. Молчаливый, безрадостный, он приходил, словно по принуждению и сидел, не двигаясь, в каком-нибудь углу, позади буфетной стойки, за которой суетилась его супруга, продававшая всяческие снеди. Видно было, что ему тяжело и он точно «мокрой ваты наелся», с нетерпением поджидая момент, когда прилично будет улизнуть…» Ему было неуютно среди чужой, веселящейся толпы. Да и шумный, суетный Париж давил на него. И, едва представилась возможность, поэт с супругой перебрался в тихий, уютный Ла Фавьер на берегу моря. Но и там он не нашел покоя, многие дни проводя в одиночестве. Бахрах, вероятно, нашел истинную причину уныния Саши Черного. Он писал, что поэт «утерял самого себя, не находил себе точки применения. Все его былое творчество, все, что создало ему имя, сводилось к жалящим бытовым зарисовкам, обличающим пошлость, обывательщину, мещанство, косвенно проповедовавшим антиэстетизм. Все это было больше не к месту и перестало быть злободневным. Отчасти из-за этого его поэзия и зашла в тупик. Для гротеска не было больше материала, и усталый поэт утерял способность быть ядовитым сатириком, как не научился выступать в роли присяжного юмориста…» Но голос поэта не умолк. Он звучал, хоть и не часто, но поражал слушателей своей чистотой. Под чужим небом он написал чудное, нежное стихотворение «Мой роман» - о свидании с прелестницей Лизой, тайком приходящей в его жилище. Им покойно и уютно вдвоем: «Нам ветер играет ноябрьскую фугу, / Нас греет русская шаль… У Лизы чудесные теплые ручки / И в каждом глазу – газель…». И лишь в конце стихотворения поэт раскрывает «тайну»: На старом столе перевернуты книги, Платочек лежит на полу. На шляпе валяются липкие фиги, И стул опрокинут в углу. Для ясности, после ее ухода, Я все-таки должен сказать, Что Лизе - три с половиною года… Зачем нам правду скрывать?