Мишель Фуко. Фантастическая библиотека. Об «Искушении святого Антония» Гюстава Флобера

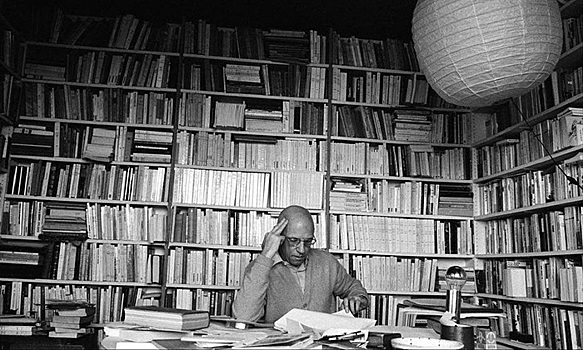

Флобер трижды брался за написание и переписывание «Искушения святого Антония»: в 1849-м перед «Мадам Бовари», в 1856-м — перед «Саламбо», в 1872-м — когда писал «Бувара и Пекюше». В 1856 и 1857 годах он опубликовал из «Искушения» несколько отрывков. Святой Антоний сопровождал Флобера на протяжении двадцати пяти или даже тридцати лет — столь же долго, что и герой «Воспитания чувств». Фигуры эти одновременно и близнечные, и противоположные: вполне возможно, что осаждаемый образами древний египетский анахорет сквозь века отвечает тому молодому человеку восемнадцати лет, взору которого предстает мадам Арну на борту судна, отплывающего из Парижа в направлении Ножана-на-Сене. Между тем вечер, когда Фредерик словно в страхе инцеста отшатывается от той, которую никогда не переставал любить, может быть противопоставлен ночи, под покровом которой сраженный отшельник наконец проникается любовью к материнской материи жизни. То, что на обломках античного мира, еще населенного призраками, представало «искушением», в эпоху современности обратилось «воспитанием» прозой мира. Питер Брейгель Младший. Искушение святого Антония. Ок. 1625. Холст, масло. Частная коллекция Возникнув очень рано — возможно, из театра марионеток, — «Искушение» пронизывает все творчество Флобера. По соседству с другими текстами и за ними «Искушение» как бы выступает своего рода чудесным источником, откуда исходят силы, фантасмагории, призраки, кошмары и карикатуры. И все это безмерное сокровище Флобер словно бы нить за нитью вплетал в гризайль «Мадам Бовари», пластически обрабатывал для декораций «Саламбо» и сводил к гротеску повседневности в «Буваре и Пекюше». Возникает ощущение, будто «Искушение» для Флобера — греза о своем письме: то, каким он хотел бы его видеть, и вместе с тем — то, чем оно должно перестать быть, чтобы обрести законченную форму. «Искушение» предваряет все остальные книги Флобера (первый набросок мы находим в «Мемуарах безумца», «Адском сне», «Пляске мертвецов» и особенно в «Смаре») и многократно воспроизводится — как упражнение, ритуал, отвергаемое «искушение»? — перед началом каждой из них. Нависая над всеми его текстами, оно как бы превосходит их своею излишней болтливостью, нетронутым изобилием, кишащей животностью; и, находясь на удалении от них, оно предоставляет им, в качестве негатива их письма, мрачную, бормочущую прозу, которую им было необходимо вытеснить и постепенно заглушить, чтобы самим выступить на свет. * * * «Искушение» легко прочесть как протокол освобожденного фантазирования. Первые читатели (слушатели), перед которыми разворачивается монотонная вереница гротескных образов, начинают скучать: «Мы просто слушали слова Сфинкса, Химеры, Царицы Савской и волхва Симеона… »; или же (это по-прежнему высказывание Дюкана): «Святой Антоний — безумный и немного простоватый, я бы даже сказал, болван — наблюдает за разными образами Искушения, проходящими перед ним». Другие очарованы «богатством видения» (Коппе), «лесом теней и света» (Гюго), «механизмом галлюцинаций» (Тэн). Флобер и сам отсылает к безумию и фантазму; он словно бы обтесывает поваленные деревья сновидения: «После полудня я уединяюсь в комнате за закрытыми ставнями, задернутыми занавесками; без рубашки, в плотницком костюме. Я кричу изо всех сил! Покрываюсь потом! Это потрясающе! В какие-то минуты это решительно превосходит простое беспамятство». К моменту завершения он пишет: «Я как одержимый погрузился в работу над „Святым Антонием“ и довел себя до сладостного состояния невероятной экзальтации… Никогда еще не испытывал я подобного возбуждения». Вместе с тем, несмотря на эти свидетельства безумия и бреда, сегодня нам известно, что «Искушение» является памятником педантичнейшего знания. Для написания сцены с ересиархами были проштудированы «Церковная история» Тиллемона, четыре тома «Критической истории гностицизма» Маттера, «Критическая история манихеев и манихейства» Бозобра и «Христианская теология» Ройсса; к этому, несомненно, стоит прибавить Августина и «Патрологию» Миня (Афанасий, Иероним, Епифаний). Что до богов, то их Флобер черпает у Бюрнуфа, Анкетиль-Дюперрона, Гербелота и Готтингера, в томах энциклопедии «Живописная вселенная», в книгах англичанина Лейарда и особенно — из перевода труда Крейцера «Религии античности». «Тератологические традиции» Ксивре, а также «Физиолог», переизданный Кайе и Мартеном, «Чудесные истории» Боэстюо, издание Дюре, посвященное растениям и их «удивительной истории», — все это было источником сведений о монстрах. Метафизическое размышление о протяженной субстанции было вдохновлено Спинозой. Но это еще не всё. В тексте порой возникают образы, словно привидевшиеся в галлюцинации: великая Диана Эфесская, со львами, ползающими по ее плечам, с фруктами, цветами, звездами, скрещенными на груди, с рядами сосцов, обвитая тесной пеленой, из которой выглядывают быки и грифы. Но именно эту «фантазию», один к одному, можно обнаружить в последнем томе труда Крейцера на 88-й иллюстрации: достаточно проследить пальцем по деталям размещенной там гравюры, чтобы возникло точное описание Флобера. Кибела и Аттис (с флейтой в руках, томно облокотившийся на дерево, облаченный в одеяние с ромбовидными вырезами) также предстают нам собственной персоной на 88-й иллюстрации того же издания. Портрет Ормузда можно найти в книге Лейарда, а страницы, где изображены Орай, Саваоф, Адонаи, Кнуфис, без труда обнаруживаются в книге Маттера. Поражает, что вся эта педантичная эрудированность создает столь сильное ощущение фантасмагории; точнее, поражает, что сам Флобер переживал как живость исступленного воображения то, что очевидным образом относилось к усердию познания. Последователь Иеронима Босха. Искушение святого Антония. Ок. 1550. Холст, масло. Частная коллекция По меньшей мере можно предположить, что Флобер здесь представил исключительно современный опыт фантастического. XIX век открыл пространство воображения, о силе которого не подозревало предыдущее столетие. На смену ночи и сну разума, неопределенной пустоте, разверзнутой перед желанием, приходит новая сфера фантазмов: бдение, неослабное внимание, прилежание ученого, настороженность. Химерическое может родиться прямо из черно-белой глади печатных знаков, из тяжелого пыльного фолианта, который, раскрываясь, выпускает давно забытые слова. Оно прорисовывается в библиотечной тишине, с ее книжными колоннадами, выстроившимися в ряды заголовками, среди полок, которые со всех сторон отгораживают его от мира и при этом выступают проходом в иные миры. Воображаемое поселяется между книгой и лампой. Мы уже не носим фантастическое в своем сердце, как и не ищем его в нарушениях природных закономерностей; оно отныне черпается в точности знания; мы предвкушаем все его богатство в документе. Чтобы грезить, нет необходимости закрывать глаза, нужно лишь читать. Подлинный образ — это познание. Именно слова, что уже были сказаны, точные рецензии, целые массивы мельчайших сведений, незначительные детали источников и репродукции репродукций насыщают опыт современности силами невозможного. Только беспрерывный гул повторения способен передать нам то, что имело место лишь однажды. Воображаемое более не возникает в противовес реальному — чтобы его оспорить или восполнить; оно протянуто меж знаков, от книги к книге, мерцая в зазорах пересказов и комментариев; оно рождается и оформляется в просвете между текстами. Оно — феномен библиотеки. Своим совершенно особым образом XIX век возобновляет отношения с той формой воображения, которую Возрождение, без сомнения, знало до него и которая впоследствии канула в забвение. Мишле в «Ведьме» и Кине в «Агасфере» также исследовали эти формы ученого галлюцинирования. Однако «Искушение» — не род знания, которое постепенно достигает величия произведения. Здесь произведение с самого начала формируется в пространстве знания: оно существует лишь в фундаментальной связке с книгами. Вот почему «Искушение» — быть может, нечто гораздо большее, чем простой эпизод в истории западного воображения; оно открывает пространство литературы, которая существует лишь в сетях уже написанного и через них: книга, в которой разыгрывается сам вымысел книг. Тут возразят, что, мол, такое уже было в «Дон Кихоте», да и во всем творчестве де Сада. Но «Дон Кихот» соотносится с рыцарскими рассказами в ироническом ключе, равно как и «Новая Жюстина» — с добродетельными романами XVIII века, к тому же это всего лишь книги… Что же до «Искушения», то оно самым серьезным образом соотносится с бескрайним миром печатных изданий; оно располагается в институционально признанной сфере письма. Это не столько очередная книга, которую можно поставить в один ряд с остальными, сколько произведение, вбирающее в себя все пространство существующих книг. Оно их охватывает, прячет, проявляет — одним движением заставляет заискриться и исчезнуть. Это не просто книга, которую Флобер долгое время мечтал написать. Это мечта о других книгах, всех тех, которыми мы грезим и которые грезят сами, — книгах возобновленных, расщепленных, перемещенных, пересобранных, вынесенных в область сновидений, но в них же приближенных к мерцающему и воображаемому удовлетворению желания. После станет возможной «Книга» Малларме, а следом — Джойс, Руссель, Кафка, Паунд, Борхес. Библиотека в огне. Обложка книги Мишеля Фуко «Фантастическая библиотека. Об «Искушении святого Антония» Гюстава Флобера» Вполне возможно, что «Завтрак на траве» и «Олимпия» были первыми «музейными» картинами: впервые в европейском искусстве были созданы живописные полотна не как ответ Джорджоне, Рафаэлю или Веласкесу — но как свидетельство (под укрытием этой особой и зримой связи и дешифруемых отсылок) нового отношения живописи к себе самой, как указание на существование музеев и тот способ бытия и родства, который свойствен полотнам в подобном пространстве. В тот же период Флобер пишет «Искушение» — первое литературное произведение, учитывающее библиотеку, этот подернутый зеленью институт, в котором скапливаются книги и где медленно, но верно вырастают всходы заключенного в них знания. Флобер для библиотеки — то же, что Мане для музея. Они оба пишут, фундаментально соотносясь с тем, что уже было написано, точнее, с тем, что в живописи и литературе остается бесконечно открытым. Их искусство образуется там, где составляется архив. И дело не в ушедшей молодости, утраченной свежести или оскудевшей изобретательности, — это не свидетельства некоего исторического уныния, которым мы так любим клеймить нашу александрийскую эпоху. Напротив, они высвечивают тот неотъемлемый факт нашей культуры, что каждая картина отныне принадлежит обширной разграфленной поверхности живописи, а каждое литературное произведение — нескончаемому шепоту написанного. Флобер и Мане сделали возможным существование полотен и произведений в пространстве собственно искусства.