Блеск и нищета этологии. Часть первая: смысл формы

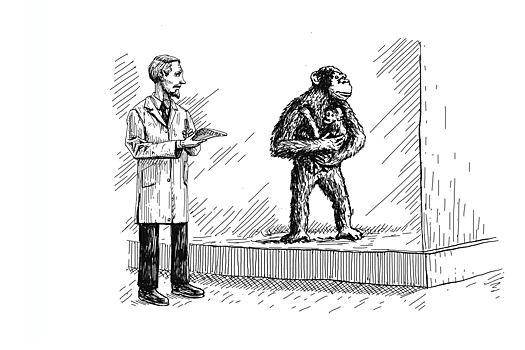

В своем завещании Альфред Нобель обошел вниманием зоологию. Тем не менее зоологам дважды все же удавалось получить Нобелевскую премию. В первый раз это случилось в 1909 году, когда премию по физиологии и медицине разделили химик Пауль Эрлих и зоолог Илья Мечников. Ни тогда, ни позже это решение вопросов не вызывало: работы обоих лауреатов, открывших две основные составляющие иммунной реакции, имели самое прямое и очевидное отношение и к физиологии, и к медицине. Второй — и пока последний — раз нобелевские лавры увенчали зоологов в 1973 году, когда премия в той же номинации была присуждена физиологу Карлу Фришу (чьи работы требуют отдельного разговора) и двум зоологам — Конраду Лоренцу и Николасу Тинбергену. Что же сделали эти двое? Обычно на этот вопрос отвечают, что они заложили основы этологии — науки о поведении животных. Однако мало кто может сказать, что конкретно они открыли, какие теории предложили. И вообще — разве наука не изучала поведение животных задолго до Лоренца и Тинбергена? Между Сциллой и Харибдой Как ни странно, научное изучение поведения животных началось действительно довольно поздно. Правда, сведения об этом предмете можно найти еще в трудах античных авторов, но «научными» их нельзя назвать даже с натяжкой — достоверные наблюдения соседствуют в них с явными охотничьими байками и совершенно фантастическими поверьями. Более-менее объективные исследования поведения развернулись в основном только после выхода «Происхождения видов» Дарвина, а в самостоятельное научное направление оформились буквально в последние годы XIX века. И с первых же шагов исследователи поведения (их тогда называли зоопсихологами) столкнулись с труднейшей проблемой. У человека поведение — это отражение его внутренней душевной жизни, психических процессов, о которых исследователь может спросить самого исследуемого и получить словесный отчет. А как быть с животными? У них же не спросишь, зачем и почему они делают то-то и то-то. Поначалу зоопсихологи надеялись, что именно поведение животных откроет им окошко в их внутренний мир: дескать, соотнося те или иные действия животного с аналогичными действиями человека и зная, что думает и чувствует человек, совершая такие действия, мы можем судить о психике животных. Однако к концу XIX века стало ясно, что из этого ничего не выйдет: даже у одного и того же животного одинаковые с виду действия могут иметь совершенно разный смысл и назначение. Не говоря уж о тех формах и элементах поведения, которые у человека просто отсутствуют. В начале ХХ века многие ученые, разочаровавшись в таком подходе (его принято называть антропоморфистским), решили: что ж, будем изучать поведение само по себе, не пытаясь судить о том, что в этот момент творится в голове животного. Будем действовать методом черного ящика: воздействовать на животное разными стимулами, смотреть его реакции на них и пытаться установить закономерности, связывающие первые со вторыми. В столь чистом и бескомпромиссном виде этот подход был сформулирован в бихевиоризме — направлении, вскоре ставшем господствующим в американской зоо- и просто психологии. Но так же или почти так же подходили к проблеме поведения и многие другие исследовательские направления и школы — в частности, знаменитая школа Ивана Павлова, рассматривавшая поведение как совокупность безусловных и условных рефлексов, т. е. ответных реакций на внешние стимулы. На этом пути было сделано немало открытий, о которых можно было бы долго рассказывать. Но уже к 1930-м годам многим стало ясно, что это тоже путь в тупик. Во-первых, при таком подходе поведение неизбежно представало функцией от внешних стимулов — в то время как все ясней становилось, что оно нередко начинается изнутри, как проявление собственной активности организма. Во-вторых, та или иная последовательность движений и поз может быть признана поведением только в том случае, если она что-то означает для самого животного. (Особенно это относится к взаимодействию животных с соплеменниками, где всякое действие должно не только что-то означать для той особи, которая его совершает, но и правильно восприниматься ее партнером.) И как только мы исключаем из рассмотрения этот «внутренний» смысл поведения, у нас исчезает сам предмет исследования. Вот, скажем, скворец клюет лежащую на земле веточку. Мы можем детально описать биомеханику этого процесса, обеспечивающие его нервные структуры и связи между ними. Но это ничего нам не скажет о природе этого клевка. Что это — ошибка птицы, принявшей веточку за насекомое? Переадресованная агрессия, выражающая конфликт между желанием задать взбучку неприятному соплеменнику и страхом перед ним? Игра? Задача казалась неразрешимой: если мы не принимаем во внимание внутренние побуждения животного, мы не можем ничего понять в его поведении. А как принимать их во внимание, если животное нельзя о них спросить? Плодотворный формализм Попыткой выхода из этой безвыходной ситуации и стал подход, предложенный в середине 1930-х годов Лоренцем и Тинбергеном и позднее получивший название «этологии». Лоренц начинал свою научную карьеру ассистентом у профессора сравнительной анатомии Венского университета Фердинанда Хохштеттера. Именно занятия сравнительной анатомией натолкнули его на тот путь, который в итоге и привел к успеху. Еще на рубеже XIX — XX веков некоторые ученые выделили в поведении животных определенные последовательности движений и поз — характерные для всех особей данного вида, выполняемые ими без всякого предварительного обучения и практически неизменные. Именно на таких актах («наследственных координациях») сосредоточил свое внимание молодой Лоренц, применив к ним прекрасно разработанный к тому времени понятийный аппарат сравнительной анатомии и морфологии. В самом деле, если эти акты жестко определяются наследственностью — значит, в эволюции они формируются так же, как и характерные для данного вида морфологические признаки. А следовательно, их и изучать можно теми же методами: сравнивать их у родственных видов, выделять устойчивые и вариабельные элементы, выяснять, какова функция того или иного поведенческого акта и как она соотносится с его формой. И на основе всего этого пытаться понять, как оно должно быть устроено «внутри» - хотя бы в виде кибернетической схемы (даром, что слова «кибернетический» тогда не существовало ни в одном языке). В итоге у Лоренца и присоединившегося к нему вскоре Тинбергена сложилась довольно стройная концепция того, как организовано врожденное (инстинктивное) поведение. Согласно ей, поведение всегда активно — т. е. обусловлено не внешними воздействиями, а внутренними процессами в самом организме. Каждой «наследственной координации» (т. е. характерному и хорошо опознаваемому поведенческому акту) соответствует определенный нервный центр — группа нейронов, активность которых обеспечивает это действие. Они не обязательно собраны в какое-то ядро или ганглий — их объединяет то, что они способны действовать согласованно и под общим управлением, словно оркестр, где каждый музыкант ведет свою партию, но играет в такт с коллегами и следуя жестам дирижера. Этот «оркестр» всегда готов сыграть свою «пьесу», а все то время, что он бездействует, в нем накапливается некий специфический потенциал, какая-то «энергия», требующая выхода. Но до поры до времени работа этого центра блокирована другим механизмом (тоже, конечно, нервным) — своего рода запором. Отпереть его может еще одно устройство — нервный центр, в который поступают сигналы от органов чувств. Он сопоставляет эти сигналы с имеющимся у него образом ключевого стимула — сочетания признаков (зрительных, слуховых, обонятельных или каких-либо иных), по которому он опознает объект, подходящий для данного поведенческого акта. Скажем, если мы рассматриваем центр, управляющий охотничьим поведением, то ключевой стимул для него — типичная добыча. Для брачного поведения это будет возможный половой партнер, для родительского — детеныш и т. д. Когда признаки внешнего объекта совпали с образом ключевого стимула, сенсорный центр снимает блок и как бы «выпускает на волю» давно рвущийся наружу поведенческий акт. Но организм — не пассивный автомат, вроде турникета, которому все равно, приложит кто-нибудь к нему подходящую карточку или нет. Двигательный центр, в котором накапливается специфическая «энергия», побуждает остальной мозг (и через него — весь организм) к целенаправленному поиску нужного ключевого стимула. По мере накопления «энергии» (т. е. повышения уровня мотивации) эти поиски становятся все активнее и настойчивее, а требования к специфичности искомого стимула — все менее строгими. Нет ни мышей, ни птичек — будем ловить крупных насекомых, нет доступных самок своего вида — приударим за самочкой близкородственного. Как говорится, на безрыбье и рак — рыба. Ну, а уж если и «раков» нет, напор не имеющей выхода «нервной энергии» в моторном центре может в конце концов и сам, без всякого стимула, отодвинуть задвижку — и поведенческий акт реализуется «в пустоту». Скворец (вполне сытый, но давно не имеющий возможности поохотиться на насекомых) азартно ловит воображаемых мух, канарейка увлеченно вплетает невидимую травинку в несуществующее гнездо. И макака-резус, которой ученый простимулировал электричеством определенную область моторной коры, хватает что-то в воздухе, подносит ко рту и принимается жевать. Впрочем, мы забежали далеко вперед: опыт с макакой — это уже из недавних исследований. В те времена, когда Лоренц и Тинберген предложили свою схему, она была чисто эвристической, «бумажной». Авторы не могли — да и не пытались — отождествить свои «центры» и «механизмы» ни с какими реальными мозговыми структурами реальных животных. Тем не менее это был прорыв: этологическая теория позволяла выявлять (пусть и не с абсолютной надежностью) смысл поведения, не прибегая к антропоморфистским аналогиям. Не удивительно, что в 1950-е — 60-е годы этот подход стал необычайно популярен у исследователей поведения в самых разных странах. Триумфальное шествие этологических идей и методов закономерно увенчалось нобелевскими лаврами, а само слово «этология» стало практически синонимом понятия «изучение поведения животных». Дальнейшее — молчанье Однако по мере роста знаний о поведении животных росло и понимание того, что этологический метод не универсален. В основе его, как уже говорилось, лежит морфологический подход: в поведении выделяются стандартные, хорошо распознаваемые элементы, которые затем сопоставляются с окружающей обстановкой и результатами поведения. Такой подход прекрасно работает, пока речь идет о врожденных поведенческих актах. С не меньшим успехом его можно применять к феномену импринтинга — своего рода «инстинкта на предъявителя», когда само поведение задано от рождения, а вот его ключевой стимул определяется во время особого чувствительного периода индивидуального развития (обычно вскоре после рождения, вылупления из яйца и т. д. ) и в дальнейшем уже не может быть изменен. Так гусята, утята и прочие птенцы такого типа следуют за любым достаточно крупным движущимся предметом, который первым попадется им на глаза после вылупления, — будь то живая птица, заводная игрушка или человек — и в дальнейшем именно его считают своей мамой. Так вышедший из икринки малек лосося навсегда запоминает запах воды в родной речке или ручье, чтобы через несколько лет вернуться на нерест именно сюда. Так птенцы многих видов певчих птиц запоминают песню отца: потом, когда они вырастут, самцы будут ее исполнять, а самки — откликаться именно на такой зов. Есть гипотеза, что тот же механизм использует человеческий ребенок, овладевая родным языком. Этологический подход оказался вообще весьма плодотворен в изучении акустических коммуникаций животных — ведь звуковой сигнал всегда имеет характерную форму, независимо от степени его «врожденности». Он позволил многое понять в распознавании зрительных образов. В последние десятилетия этот подход успешно применяется в изучении так называемых «культурных традиций» - характерных форм поведения, передающихся от поколения к поколению не генетическим путем, а через обучение и подражание. (Как правило, такие формы поведения характерны лишь для некоторых популяций, а не для всего вида.) Так, например, в некоторых популяциях шимпанзе из поколения в поколение передается умение разбивать орехи камнями, а в других популяциях того же вида — изготовление и использование «копий» (прямых толстых веток, очищенных от коры). Многие городские стаи бродячих собак уверенно ориентируются на сигналы светофора. Все эти (и многие другие) поведенческие акты роднит то, что они, не будучи врожденными, так же четко и уверенно выделяются и опознаются исследователями в потоке поведения, как и лоренцевские «наследственные координации». Однако поведение животных далеко не исчерпывается такими стандартными, хорошо опознаваемыми формами. Практически все существа, у которых вообще можно говорить о «поведении», в той или иной степени способны его модифицировать применительно к обстоятельствам своей жизни. У высокоразвитых животных эта пластичность способна создавать очень сложные, индивидуальные, не повторяющиеся формы поведения, смысл и способ формирования которых часто ускользает от исследователей. Такое поведение дает простор для самых разнообразных трактовок — но увы, не дает оснований выбрать, какая из них ближе к истине. Вот, например, самка шимпанзе обнаружила в лесу кустарную ловушку-западню из жердей и лиан, поставленную людьми на мелких антилоп. Для взрослого шимпанзе такое сооружение не представляет опасности, но может серьезно покалечить любопытного детеныша. У нашей самки как раз есть такой детеныш, и ловушка ей очень не нравится. У нее вполне достаточно силы и сообразительности, чтобы разрушить это устройство (для этого достаточно просто хорошенько тряхнуть его несколько раз), но она этого не делает. Вместо этого она спешит привести к ловушке дружка-самца — и тот с явным удовольствием рушит западню. Как анализировать такое поведение? Что здесь задано от рождения, что впитано как «культурная традиция», что является результатом персонального опыта, а что — чистая импровизация, родившаяся здесь и сейчас? Какие мотивы движут самкой и почему она не сама рушит ловушку, а предоставляет сделать это самцу? И кстати — как она сообщает ему, чего она от него хочет? При наблюдении за вольными животными в естественной среде обитания (а именно этот метод является для этологии основным — любые данные, полученные другими методами, для этолога имеют смысл лишь в той мере, в какой их удается соотнести с естественным поведением) на эти вопросы ответить трудно: в лесу не предложишь такую ситуацию большому числу животных, последовательно исключая альтернативы контрольными сериями. Это, конечно, можно сделать в лаборатории — но над любыми лабораторными данными всегда висит вопрос: а насколько естественно это поведение? Применяют ли животные в природе те способности и стратегии, которые мы наблюдали в эксперименте? Или мы изучаем то, что мы сами же и создали, — вроде пресловутого «обучения методом проб и ошибок», которое животные, конечно, применяют, но обычно лишь тогда, когда у них нет возможности действовать более эффективным или хотя бы более привычным способом?