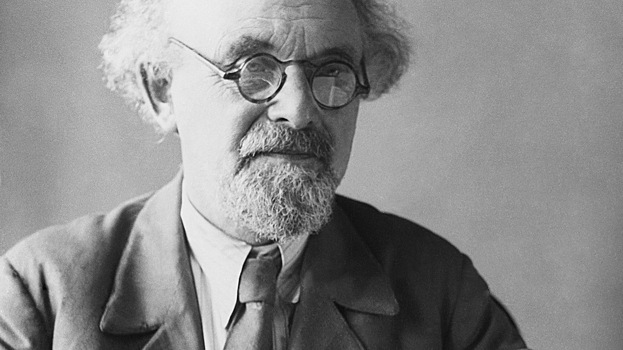

Корень жизни Михаила Пришвина

Железная дорога на восток: «Сколько же раз обернётся колесо…»Дальневосточной поездке предшествовал непростой для Пришвина период. Рапповцы наступали на «попутчиков», писателя критиковали за «бегство от классовой борьбы». Он всерьёз думал о том, чтобы вернуться к профессии агронома. Писал, что находится «накануне решения бежать из литературы в какой-нибудь картофельный трест или же проситься у военного начальства за границу».Вскоре Пришвин действительно бежал — но не в трест и не за границу, а в Свердловск на стройку «Уралмаша» (эта командировка оказалась в творческом плане неудачной) и потом в Приморье. Эта вторая поездка в каком-то смысле спасла Пришвина: он переосмыслил жизнь и своё место в ней, вновь обрёл духовную опору. Из Москвы Пришвин, оформив командировку от «Известий», выехал 8 июля поездом вместе с сыном Львом. «Так сколько же раз обернётся колесо от Москвы до Владивостока? Диаметр колеса приблизительно известен, и от Москвы туда — девять тысяч километров, — вот задача на сон грядущий, чтобы, считая до утомления, отделываться от наплывающих мыслей и, не докончив трудного счёта, уснуть…» — записывает он в поезде.Куда именно ехать — вопроса не было: Пришвин был очарован книгами Владимира Арсеньева о Приморье. Арсеньев был важен ему не только как дальневосточный «гений места», но и как обладатель особого взгляда на мир. Они были знакомы. В 1928 году Арсеньев навещал Пришвина в Загорске, и тот записал: «Чрезвычайно подвижный, энергичный человек… Быстро и много говорит…» К сожалению, приехать в гости к Арсеньеву не получилось — путешественник умер во Владивостоке в 1930 году. Владивосток: «Впечатление такое, как будто все куда-то стремятся уехать…»Поезд прибыл во Владивосток 18 июля. В Приморье Пришвин провёл более трёх месяцев — до конца октября. Писатель совершил около 20 поездок. Майхе, Посьет, мыс Гамова, Сидеми, Песчаный… Пришвин объехал юг Приморья от острова Путятина, где он любовался лотосами, до острова Фуругельма, где наблюдал песцовую звероферму. Много фотографировал, изучал тайгу и таёжников, оленеводческие хозяйства. Во Владивостоке встречался с лесоводами, охотниками, посещал Ботанический сад на Океанской, лисятник на Седанке. Делал панорамные снимки города с Орлиной и Тигровой сопок.Приморье 1931 года, которое увидел Пришвин, было ещё не ремилитаризованным: «Вот казармы, срытые по Японскому договору, могучие бетонные укрепления, запустение всё больше и больше…» Корейцы, китайцы, японцы составляли весомую долю населения. Через несколько лет одни из них уедут сами, другие будут высланы, а Владивосток станет мощнейшей крепостью. О Владивостоке Пришвин писал: «Доски из тротуара повыбраны, легко ночью сломать ногу. Выбирают доски на топливо, потому что угольный кризис, а кризис, потому что рабочие-китайцы забастовали… Приходится идти не деревянным тротуаром, а шевелить ботинками камни». Тема дорожного покрытия появляется в другой записи: мостовая на центральной улице Ленинской (ныне Светланская) оказывается уложенной плитами с разорённого Покровского кладбища: «Сегодня шёл по улице Ленина (около Версаля), и вдруг мне как будто буквы какие-то явились на камнях мостовой, я остановился и действительно увидел буквы, а рядом были целые слова, вырезанные на камне: «Упокой, Господи!» и через несколько камней: «прах Зинаиды Ивановны». Владивосток показался писателю городом временщиков: «…Оттого в городе нет устройства в домах и возле домов крайне редки сады. Впрочем, не только люди были временные, но и сам город… жил неуверенный в завтрашнем дне… Впечатление такое, как будто все куда-то стремятся уехать, перебраться, удрать». В Семёновской (ныне Спортивная) гавани писатель фотографировал китаянок, ждущих возвращения рыбаков: «Иваси 60 к. десяток, и беднота ожидает, чтобы купить. Жарить иваси можно без масла, такая она жирная» (интересно, что буквально двумя годами раньше лов иваси в Приморье описывал поэт Павел Васильев, а годом позже — Аркадий Гайдар).Здесь же Пришвин услышал о «мукденском инциденте», с которого началась оккупация Китая Японией: «Вечером по городу распространился слух, будто Япония объявила войну Китаю, и это означало общей войны. Старушке я сказал: — Бабушка, Япония объявила войну Китаю. — Кабы нам! — с разочарованием ответила бабушка. — Могут убить, — сказал я. — А лучше умереть, чем так жить, — сказала она».Пожалуй, самое сильное впечатление на писателя произвёл самый юг края — нынешний Хасанский район с живописными бухтами, сопками, распадками. Здесь он не раз переживал настоящие озарения. В Табунной пади (близ нынешнего Безверхово) записал: «Лучшее в моём путешествии были эти встречи с морем в одиночестве среди пустынных гор и дико распавшихся скал. И тут, у края земли, возле белого кружева солёной воды, среди ракушек, морских звёзд и ежей и сюрпризов моря человеческого (сколько бочонков!), на твёрдой земле тут лучше всего: тут вся трагедия мира, тут всё, и в этом огромном я тоже живу». В этих же местах он увидел «камень-сердце», который опишет в «Женьшене»: «У самого моря был камень, как чёрное сердце…»В дневниках Пришвина находим историю, странным образом предвосхитившую знаменитую «любовь» тигра Амура и козла Тимура уже в наши дни в приморском сафари-парке. Писатель наблюдал за съёмками фильма об уссурийской тайге режиссёра Александра Литвинова и оператора Павла Мершина. По сценарию, тигр должен был задрать дикую козу, но не стал этого делать: «Тигр подбирается робко к козе и начинает осторожно лизать козе ляжку…» «Женьшень»: «Единственная вещь, написанная мной свободно»Очерковые повести Пришвина «Соболь», «Олень-цветок» и «Голубые песцы» выросли из его дневника. В первую вошли впечатления от поездки по железной дороге, во второй подробно описаны оленесовхозы (в каком-то смысле это набросок «Женьшеня»). Материал для «Голубых песцов» дала поездка на остров Фуругельма — самый южный остров России. Песцов туда в порядке эксперимента заселили люди. «До появления голубых песцов на острове было так много птиц, что если бы поднять на воздух во время злейшего тайфуна один только какой-нибудь птичий базар, хотя бы, например, с мыса Кесаря, то крики птиц совершенно заглушили бы удары Японского моря о скалы», — писал Пришвин. Звероферму вскоре закрыли. Сегодня остров Фуругельма — заповедный край непуганых птиц. В 1933 году выходит повесть «Женьшень» (при первой публикации — «Корень жизни», рабочее название — «Эрос»). Это уже не очерк, а художественная проза. Пришвин очевидным образом отделяет себя от лирического героя, вводит китайца-корнёвщика Лувена. Его прототипом стал мелькнувший в дневнике писателя «богомольный китаец Ювен», но ещё более явно Лувен похож на арсеньевского Дерсу. Место действия — Приморье, но без топонимической конкретики. В финале главный герой, сумевший благодаря корню жизни (в прямом и переносном смыслах) обрести любовь и душевное равновесие, говорит: «Я могу себя назвать одним из самых счастливых людей на земле». В «Женьшене» Пришвин примиряет прошлое с будущим, Восток с Западом, постигает и принимает мир во всей его противоречивости. Он говорил: «Женьшень» — «единственная вещь, написанная мной свободно». Дальневосточный дневник 1931 года был расшифрован и опубликован только в 2006 году. Его изучение наводит на параллели с чеховской поездкой на Сахалин: писатель продолжал открывать «Дальвосток», как писал Пришвин, себе и другим. Он так сформулировал философию этой территории: «Русскому всё непонятно на Д. В., растения невиданные, животные, насекомые, в особенности непонятны и неожиданны переходы в погоде. Вот когда это поймёшь, что именно здесь не Урал, где старые горы кончились, развалились и богатства их все лежат на виду, что здесь молодые горы и вся природа бунтует, начинаешь приходить в себя, разбираться во всём: эти все перемены в природе вследствие особенной силы напряжения разрушения и созидания…» Пришвин записывал русские и латинские названия растений и животных, изучал экономику женьшеневого промысла и пантовых хозяйств, сплавляя воедино биологию, географию, социологию и в этом смысле продолжая не только Чехова, но и Арсеньева. Восхищался лимонником и амурским бархатом — пробковым деревом, записывал местные словечки — русско-китайский пиджин: манзы, хунхузы, купеза (купец), машинка (мошенник)… Дневник Пришвина содержит неточности, неизбежные при записи с чужих слов. Так, он пишет: «Господствующая сопка во Владивостоке „Тигровая“, названа потому, что ещё в 1905 году тигры снимали с батарей часовых». Владивостокский краевед Нелли Мизь справедливо указывает: Тигровая — не господствующая высота, да и в 1905 году никаких тигров на ней уже не было. С другой стороны, подобными историями во Владивостоке и сегодня потчуют доверчивых приезжих, а мифы порой характеризуют время и место красноречивее, нежели сухие факты. Ещё одна байка — о том, как егеря будто бы утащил в море осьминог — вошла в «Олень-цветок».Другие легенды Пришвин, напротив, оспаривает (а точнее — просто записывает всё, что видит и слышит). Вот, например, рассказ торгпреда Ивана Ефимовича о том, что чудодейственные свойства женьшеня сильно преувеличены: «…Приехал ко мне приятель, никакого вина не было. Думал, думал и дал ему рюмочку женьшеня, за рюмочкой по другой выпили, по третьей, и кончили бутылку. Утром жена и говорит: «Никакой пользы от женьшеня я не вижу». ***Пришвин отправился на восток в состоянии душевного разлада. В каком-то смысле это было бегство, эскапизм. Но в Приморье он обрёл утраченную гармонию в отношениях с собой и миром. А после выхода «Женьшеня», как пишет биограф Пришвина Алексей Варламов, ещё вчера гонимый писатель «вновь оказался на коне». Женьшень стал для него поистине животворным корнем.…Во Владивостоке у Пришвина была ещё одна цель. Живший здесь внучатый племянник Достоевского Сергей Иванов вспоминал: «На Эгершельдском кладбище пожилой человек с большим букетом цветов остановил меня и спросил, не помогу ли я ему найти могилу писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева. Я охотно согласился. Когда мы пришли, мой спутник поклонился могиле и положил цветы к основанию памятника… Это был Михаил Михайлович Пришвин».