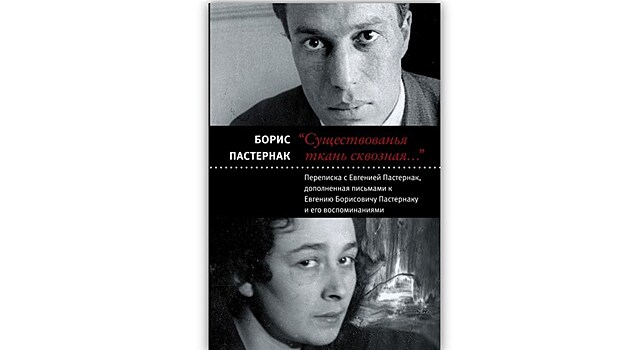

Борис Пастернак "Существованья ткань сквозная…" Переписка с Евгенией Пастернак. Отрывок

Глава 1 1921 -1924 Попытка семьи 23.XII.21 Женичка ласочка, одной рукой ты прижимаешь куклу, а другой держишь ее за ножку, тебе шесть (?) лет и я люблю тебя! Женичка, я читал опять про принцип относительности; автор не Эйнштейн, а другой философ, все равно кто, но он эти мысленные винты на диво как хорошо протирает и по лирует, и как жар горят логические шарниры, и все зданье хаотически одинокой современной гениальности скользит и отливает, катастрофически страшное и математически застрахованное, как внутренность колоссальной какой‑то электрической станции в головоломном каком‑нибудь Лондо‑ не, где, как известно тебе, ни души, ни пылинки и все — напряженье и почетный караул тянущих и тянущихся магнитов и бессонной меди. Они втягивают в себя бессветную ночь и, втягивая ее, ей светят. Женичка, душа и радость моя и мое будущее. Женичка, скажи мне что‑нибудь, чтобы я не помешался от быстрот, внезапно меня задевающих и срывающих с места. Женичка, мир так переменился с тех дней, которые когда‑то нежились на страницах наших учебников, когда некоторых из нас снимали — куколкой с куклою в руках! И не попадались тогда эти птички, а щебет их срисовывал ветром по лазури уже нарисованные весною в полдень побеги распускавшихся лип, и журчанье этой рисовальной резвости ручьями лилось через окошко в некоторые дневники и ручьями — под карандаш, срисовывавший маму с тихой фотографии на тихую бумагу. И ты еще читаешь эти глупости, ясная моя! Женя, а теперь он по‑иному молод, этот куда‑то сквозь коридор, нет лучше сквозь ущелье человеческого бессмертия мчащийся свет! Мы поедем с тобой на полигон, по которому мчится он, мы будем в Европе! Но чему учили нас! Ведь это Средневековье в сравненьи с тем, что происходит там в физике и, значит, в философии. Ну вот распутай это: поклоненье гению и поклоненье евгении! О Женичка, Женичка! Сейчас же напиши мне что‑нибудь, я тебя услышу. Опять — вечер, на улице было тихо, пока я читал и безумствовал; вдруг прошли с гармоникой, я проснулся и стал писать тебе, стараясь без безумств. Женичка, вероятье ветвей каких‑то мерещится мне при мысли о тебе. Не то на пути у тебя в гости куда‑то был вечеревший и заснеженный сквер, сдавленный тесно сошедшимися кругом петербургскими домами, не то сама ты подошла к окну, равняясь по гардине, и перед глазами у тебя было это графическое вероятье. Но есть это где‑то. Есть. Это бы совсем не существенно, если бы рядом с этими деревьями не вставали две двойственные, горькие как питер (приторно‑горькие) мысли. — Она, эта, стоящая у окна, она окидывает взглядом последнюю осень, и не знает, не любит, сомневается, нет, даже иначе: поскальзывается, и скользнув по ноябрю, видит ясно и беспрепятственно: август или май и другого человека. Это — она! Что ж с того что ее зовут Женею. Так вдумывается и задумывается она. Но — ты, Женичка, ты, — (как странны оба этих чувства!) ты назовешь меня, когда тебе или ей станет грустно или обидно? Ты назовешь меня, не правда ли! Меня, и этот жалкий гадкий ноябрь? Да? Да? О, не сердись и пощади. До следующего. Ведь ты прочла? Ты поняла, где были тут меж слов поцелуи? Твой Б. XII. . Петроград Боринька милый. Вчера приехала, устала. Болезненно все воспринимала. Тревожно было очень. Дома живут тяжело. Сестра простудилась в магазине, где сидела с 10 до 10. Папу на днях обокрали. Сегодня ночью арестовали мужа другой сестры. Пишу, Боринька, на ходу, потому что прислуга идет на почту, а мне хочется, чтобы ты поскорее получил от меня привет. Сейчас повезу посылочку Юлии Бенционны. Адрес: Троицкая 23, кв. 6. Прости, что пишу на клочке, но нет другой бумаги. Крепко, крепко целую. Жду письма. Женя Отбивка линией XII. Боринька, не сердись на Женю за то, что она послала тебе гадкое письмо, из‑за которого ты волнуешься, от 22 XII. Я не буду тебе писать обо всем, что связано с тобой — я потом расскажу. Я не хочу тебя спрашивать о твоем приезде и как‑ нибудь влиять на твое решение. С мамой я говорила о тебе. Я не работаю пока, потому что Гитта еще не выходит и я сижу с папой в магазине. Сегодня была в школе барона Штиглица, где я зимой 19 г. немного работала — там холодно и мертво, в академии, говорят, еще хуже. Завтра, верно, пойду в Эрмитаж. Ю Б скажи, что посылку и письмо отнесла, но застала только жену брата, перед отъездом зайду. Боринька, не думай ничего плохого, если письмо тебе покажется неласковым и даже тогда, если долго ничего от меня не получишь. Мне хочется крепко к тебе прижаться… Женя Боринька, как долго нет писем. Я знала, что ты не приедешь ни 28‑го *, ни сегодня, но все‑таки ждала. Грустно прошло мое рожденье, было много хлопот у мамы и беготни из‑за магазина, потому что отбирают помещение. 29‑го была в гостях у двоюродной сестры Бетти. Ехала туда вечером одна. Погода мягкая, тихо, проволоки как канаты, деревья лохматые, а справа Фонтанка — вода и мосты и весело думать, что это не Петербург, а чужой незнакомый город. Народу человек тридцать. Но я боюсь, что мне будет не о чем с ними разговаривать. На помощь пришел кокаин. Мне совершенно нет дела, чем и как заняты остальные. Я чувствую только себя. Боринька, не сердись, милый, я знаю очень хорошо, что он мне не нужен, но он мне помог не скучать, а сидели поздно до 6 ч. утра — и спасибо. Сегодня, вероятно, за мной заедут встречать новый год, даже не надеясь, что ты приедешь, я все‑таки оставила за собой право остаться дома, но теперь уже скоро 8 часов и ясно, что ты не приехал. Комната у меня светлая, на‑ сколько это может быть в Петербурге, мольберт, подрамок достала, холст загрунтован, натура есть, купила уголь, кисти, но не достала лаку. Если не завтра (после встречи нового года), то в понедельник начну. Боринька, меня волнует, что ты не пишешь. Боринька милый, я чувствую себя в изгнании, когда же ты приедешь? Женя XII Осталась дома, в 12 была уже в кровати. А сегодня на‑ чала портрет девочки. Но работа займет часа 2–3 в день, а даль‑ ше? Боря, я сама решила уехать, да и теперь знаю, что останусь здесь еще недели две, а если работа наладится и затянется, то и больше. Но тяжело безысходно. Дай знать мне поскорее, что сказал тебе доктор, с его ли только советом связан твой приезд? Если и завтра не будет письма (уже целую неделю, как нет) я или залягу спать, или — ? Женя 1/I Боря, любишь? Уезжая в Питер, Женя оставила на память свою детскую фотографию с куклой на руках и тетрадку с дневниковыми записями гимназического и студенческого времени, выдержки из которой мы приводили раньше. Папа считал, что она сумела в ней удивительным образом выразить себя, и впоследствии часто вспоминал о ней и даже просил оставить ему тетрадку, когда они расставались. В его письме упоминается также мамин рисунок, который она делала с фотографии своей матери Александры Николаевны, по которой очень тосковала в Москве. Слова о птичьем щебете, который “срисовывал побеги распустившихся лип” и “лился через окошко” на дневники и журналы, перекликаются со стихотворением Пастернака, написанным весной 1922 года, “Чирикали птицы и были искренни…”: Чирикали птицы. Из школы на улицу, На тумбы ложилось, хлынув волной, Немолчное пенье и щелканье шпулек, Мелькали косички и цокал челнок. Можно сопоставить с этим также детскую песенку “Ах, попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети…”, которая обыгрывается в письме. В движущуюся перебоями лирику письма неожиданно вплетается рассуждение о принципе относительности, почерпнутое из чтения немецкой книги Германа Вайля “Пространство. Время. Материя” (1918), очень важное для философии Пастернака, считавшего, что его собственные художественные принципы соответствуют новейшим открытиям точных наук. В свою очередь, Женя сообщала, что выполнила поручение соседки по квартире на Волхонке, Юлии Бенционовны, и рассказывала о грустной встрече с друзьями и родными в Петрограде. Вероятно, на это письмо был папин ответ, который не сохранился. В это время он срочно готовил рукопись “Сестры моей жизни” для Гржебина, которому удалось добиться у ГИЗа прав на ее издание. Был изготовлен макет будущей книги, и отец детально разрабатывал композиционную структуру глав, вносил последние исправления в текст. Очень важным событием был привоз дров. Жильцы давно этого ждали и последнее время часто подмерзали, экономя на топливе. Нужно было срочно пилить дрова и убирать в сарай. А тут подоспели зимние праздники, и Рита Райт пригласила Пастернака на встречу Нового года в Дом печати. Все это мешало работе, и поэтому перед отъездом он писал Брюсову, готовившему сборник современных поэтов, с извинением, что не успел подготовить для него подборку своих стихов. “Завтра я уезжаю на неделю другую в Петербург, — писал он Брюсову 12 января. — Эта поездка еще большею тяжестью лежит на моей совести, нежели запозданье со стихами. И тут все просрочено до последней возможности и “просьбы о прощеньи””. В тот же день он уполномочил Я. Шапирштейна забрать рукописи двух своих стихотворных книг, лежавших без движения в ГИЗе, и передать Брюсову, надеясь по возвращении отобрать из них лучшее для антологии. Кстати, предполагалось перевести антологию на иностранные языки, но из этого замысла ничего не вышло. Папа приехал в Петроград 14 января, в первый день Нового года по старому стилю. В ожидании его мама готовила ему подарок — покупала книги. Она заметила, что среди книг на Волхонке нет русских классиков: часть была распродана в голодные годы, часть, вероятно, увезена в Германию родителями. Мама купила дешевые собрания Пушкина, Жуковского, Гоголя и др. Я хорошо помню эти несколько полок в черном папином книжном шкафу, по ним я учился читать, ими всю жизнь пользовался мой отец. После его смерти я отдавал в переплет отдельные рассыпавшиеся тома, испещренные его заметками на полях и пережившие переезды, войну, разорение квартиры и смерть самого владельца. В Петрограде они много гуляли по городу, вечерами ходили в литературно-художественные собрания, в театр. Папа вспоминает в письмах впечатление от “Валькирии” Вагнера, которую они слушали в Мариинке. Мама рассказывала о посещении “Звучащей раковины”, собиравшейся у Иды Наппельбаум. К этому времени относится их знакомство с Ахматовой. Папа водил маму к Фрейденбергам, она очаровала их обоих, тетю Асю и ее дочь Ольгу, которая спустя много лет вспоминала: “Боря, женившись на Жене, приезжал с нею в Петербург к ее семье. Женя была художница, очень одухотворенное существо. Она любила нас, мы любили ее. Боря приезжал к нам, всегда охваченный странной нежностью ко мне, и вместе с ним врывалась атмосфера большого родства, большого праздника, большой внутренней лирики. На этот раз он уже был женат и рассказывал о Жене, и приводил ее к нам, и изливал на нее такую нежность, что она краснела”. Было начало нэпа, и мамин отец открыл в Петрограде рыбную лавочку, где ему помогали торговать жена и дочь Гитта. Гитта вспоминала, что молодые только заполдень появлялись в общей комнате и сразу торопились уйти. Из всей семьи папочка выделял хозяйку дома Александру Николаевну и, несмотря на то что ни маме, ни ему не хотелось вносить казавшуюся устарелой и по тем временам отжившей официальность в свои отношения, они подчинились ее уговорам и 24 января 1922 года зарегистрировали свой брак. Отец уговорил маму сменить фамилию, хотя она всячески противилась серьезности момента и вспоминала, как хотела, чтобы Боря, наоборот, взял ее фамилию. Боря сразу оповестил о своей женитьбе брата Шуру в Москве. В духе времени, ставившего под сомнение традиционные понятия, мама признавалась, что “много дикого придумали люди, — как писала она Шуре, — для меня самым диким всегда были общие понятия: грех, свобода, преступление, еврей, разврат, брак. И не только дикими. Но мучительными. И вот в чем страх этих понятий, они развращают нас, они не позволяют естественно и искренне нам жить, и власть их не в том, что мы их признаем, а в том, что мы их отрицаем. Мы начинаем с утверждения того, что свойственно именно нам, а прежде всего с отрицания чего-то возможного, что бывает у других и что другие называют так или иначе. Некоторым по натуре вовсе не свойствен разврат, но развращенная мысль уверяет, что все остальное скука и пошлость. Никто бы не задумался над тем, что близость и жизнь с дорогим тебе человеком — скука, пошлость, понижение напряженности и интереса к жизни, но слова “брак”, “семья” как будто волокут с собой всю грязь, весь сор, всю мерзость, которые встречались на их пути”. Соседка Стелла Адельсон 31 января 1922 года писала в Берлин: “Жоничка! Боря женился! Позавчера в Петрограде! В 12 ч. ночи раздался телефонный звонок и Боря сказал, что повенчаны. Завтра они должны приехать. Я об этом знала и не удивилась. Но как-то странно этот факт не может проникнуть в мозг. Знаю, но… понимаешь? Мы с Шурой целый день вчера проговорили об этом. И оба мы немного плакали. Что ж, дай бог счастья”. По возвращении в Москву они сделали себе обручальные кольца. Маме очень нравилось, что ее колечко как раз умещалось внутри папиного. На внутренней стороне он сам нацарапал их имена: Женя и Боря. Родители и сестры в Берлине по-разному восприняли эту новость. Жозефина позже вспоминала свои чувства, когда она узнала об этом. Ее тревожила трагическая необратимость этого поступка и будущие трудности, сужденные обоим: Боря женился? Непостижимо, невозможно… В мое сердце закралась грусть, я испытывала острую боль. Боря женился. Правда ли это, возможно ли это, как это может быть? Увлеченный работой, яркий — Прометей в цепях… Как он мог умалить свое призвание до положения простого смертного: муж, жена — о, мучительная боль от этого известия. Женитьба — это когда из организма семьи вырезают живую ткань, пересаживают ее куда‑то, возникает новая жизнь — о, но Боря… Какой должна была быть природа эмоциональных катаклизмов, вынудивших его принять такое… необратимое решение? Он собирался приехать в Берлин. Но это уже будет не прежний Боря. Мне нужно было время, чтобы привыкнуть к перспективе появления нового Бори. Мне не стоило пани‑ ковать. Когда он и его жена приехали, я поняла, что он совсем не изменился: тот же оптимизм, та же непредсказуемая смена настроений, то же чувство юмора. Короче говоря, прежнее поэтическое мироощущение, не искаженное практическими соображениями. Милая Женя, тебе досталась нелегкая доля. Почему ты решила связать свою жизнь с этим человеком? Ты не сможешь следовать за ним в его полетах. И он не будет виноват в том, что набирает и набирает высоту… В Москве молодожены поселились в большой комнате, бывшей художественной мастерской Леонида Осиповича Пастернака. Комнату рядом, бывшую прежде гостиной, занимал брат Бориса Александр, молодой архитектор. Дом находился в красивейшей части города, на Волхонке, рядом с Музеем изящных искусств. Окна выходили на Всехсвятский проезд. Слева на высоком цоколе стояла розовая церковь Похвалы Богородице, называвшаяся в округе Нечаянной радостью — по чудотворной иконе, которая там находилась. Справа — эспланада скверов и лестниц с Храмом Христа Спасителя в центре. Тогда еще звонили колокола. С утра воздух наполнялся плотным гудением и солнечным блеском золотых куполов. Таково было пробуждение города, приход утра. В нашу квартиру вела широкая лестница белого камня, двумя длинными маршами во много ступеней. Поначалу она была покрыта ковровой дорожкой. Двустворчатая дверь открывалась в переднюю — большую комнату с окнами во двор, заставленную разной мебелью и по углам заложенную дровами. Летом в ней кто-нибудь жил за занавеской. Зимой здесь было холодно. Большая квартира, полученная дедом от Училища живописи в 1911 году, после его отъезда в Германию превратилась в типичную коммунальную. В письмах постоянно присутствуют семейства Фришманов и Устиновых, Василий Иванович с женой Елизаветой Ивановной, их прислуга Прасковья Петровна (Паша) и другие. Различные ведомства постоянно требовали освобождения квартиры под учреждения, но предлагаемые варианты жилья были абсолютно непригодны. Во всем чувствовалась неуверенность и ненадежность будущего. В апреле 1922 года разрешили частные поездки за границу, и с первого же дня отец стал хлопотать о том, чтобы увидеться с родителями и показать им свою молодую жену. Тем временем в различных журналах стали печататься написанные им ранее работы, задержанные разрухой. Отдельной книжкой вышли “Тайны” Гёте в его переводе, потом “Сестра моя жизнь”, в журналах были опубликованы “Детство Люверс”, “Письма из Тулы”, статья “Несколько положений”, цикл стихов “Разрыв”. Газеты, журналы и альманахи охотно печатали отдельные стихотворения становившегося знаменитым поэта. Но жизненный обиход все еще оставался очень трудным, и мамина приятельница художница Елена Михайловна Фрадкина вспоминала, как зимой во ВХУТЕМАС привезли мороженую картошку, чтобы поддержать оголодавших студентов. Можно было взять ее домой сколько хочешь. Елена Михайловна рассказывала, что впервые познакомилась с Жениным мужем, знаменитым поэтом, в очереди за картошкой, когда они вдвоем пришли во ВХУТЕМАС с детскими саночками и, счастливые, везли их потом домой вниз по Мясницкой. Летом, после тяжелой зимы и болезней, Женю поместили на месяц в подмосковный санаторий. По четвергам на Волхонке собирались друзья. В окна большой комнаты заглядывал купол Храма Христа, на золоте которого играли лучи заходящего солнца. К старым друзьям Боброву, Асееву и Маяковскому добавились Дмитрий Петровский со своей женой Мариечкой Гонтой, приходили Черняки — критик и поэт Яков Захарович и его жена пианистка Елизавета Борисовна.